История Православных храмов Азербайджана

Бакинская портовая церковь во имя святителя Алексия, митрополита Московского (Баиловская)

1871 – 1930

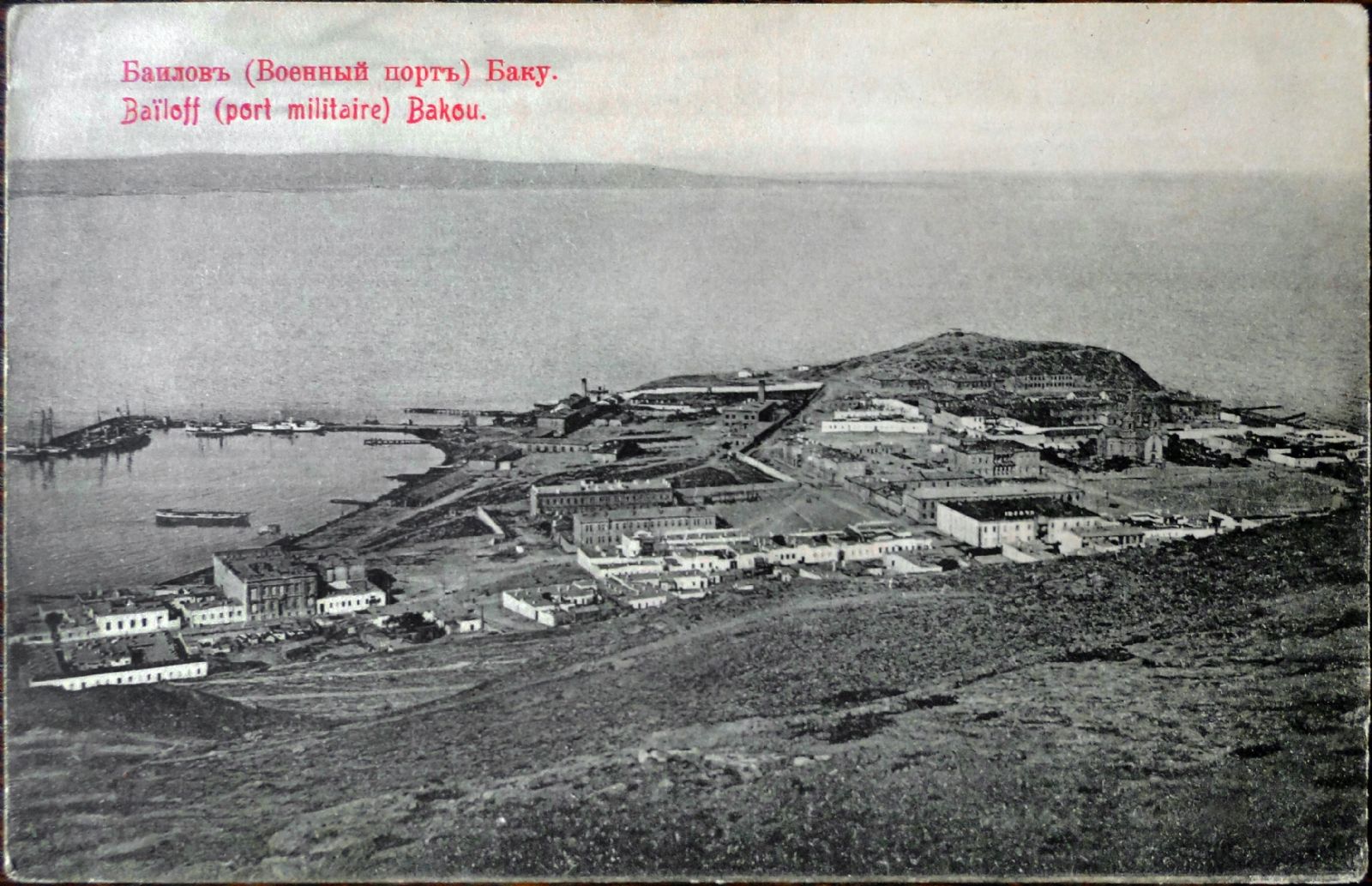

В 1867 году порт на Каспийском море в Астрахани, устроенный еще Петром I, был упразднен и переведен в Баку, где до этого времени была лишь морская станция. Порт со всеми сооружениями и зданием для каспийского экипажа был устроен на мысе Баилов. Туда же были переведены все подразделения и учреждения Морского ведомства, находившиеся ранее в Баку в крепости и на форштадте, кроме церкви Успения Пресвятой Богородицы. Она, хоть и стала называться портовой, но осталась по-прежнему в старом здании во Флотском дворе на форштадте.

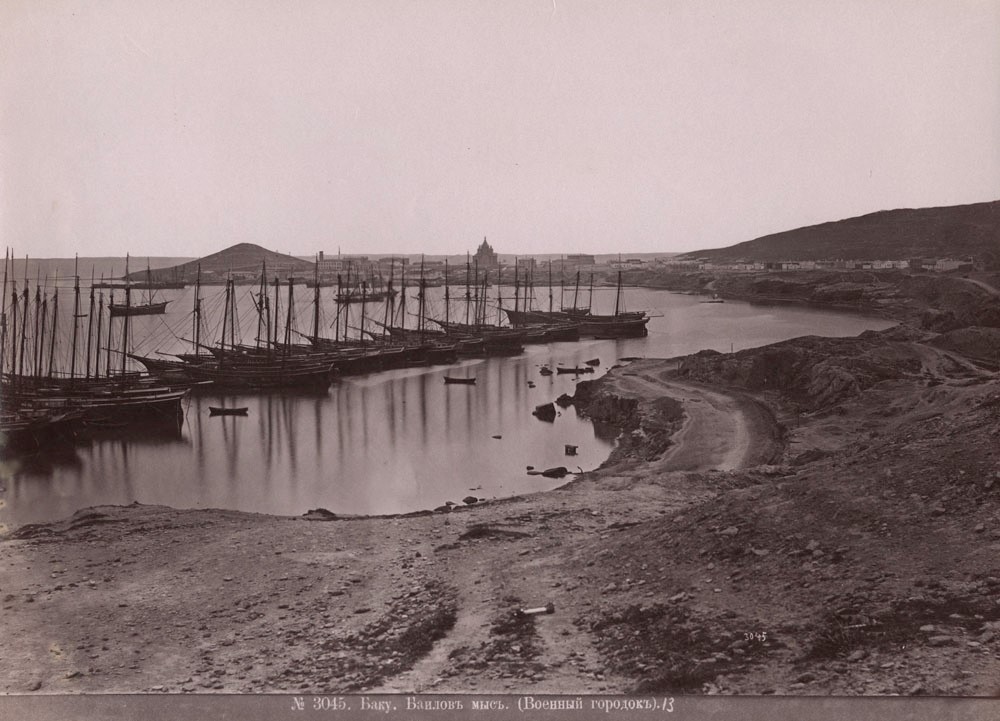

С устройством порта большая часть офицеров и все нижние чины переселились на Баилов, который в те годы был, можно сказать, изолирован от города: неудобство пути, отсутствие хорошей дороги в город, значительное расстояние – до города, который тогда начинался от нынешней пл. Азнефти, было почти 3 версты, а до Бакинской портовой церкви около 4 верст – делало сообщение с городом, особенно в распутицу, да еще при сильном северном ветре, очень трудным. Между тем, отсутствие церкви заметно отзывалось на морских служащих, особенно на нижних чинах.

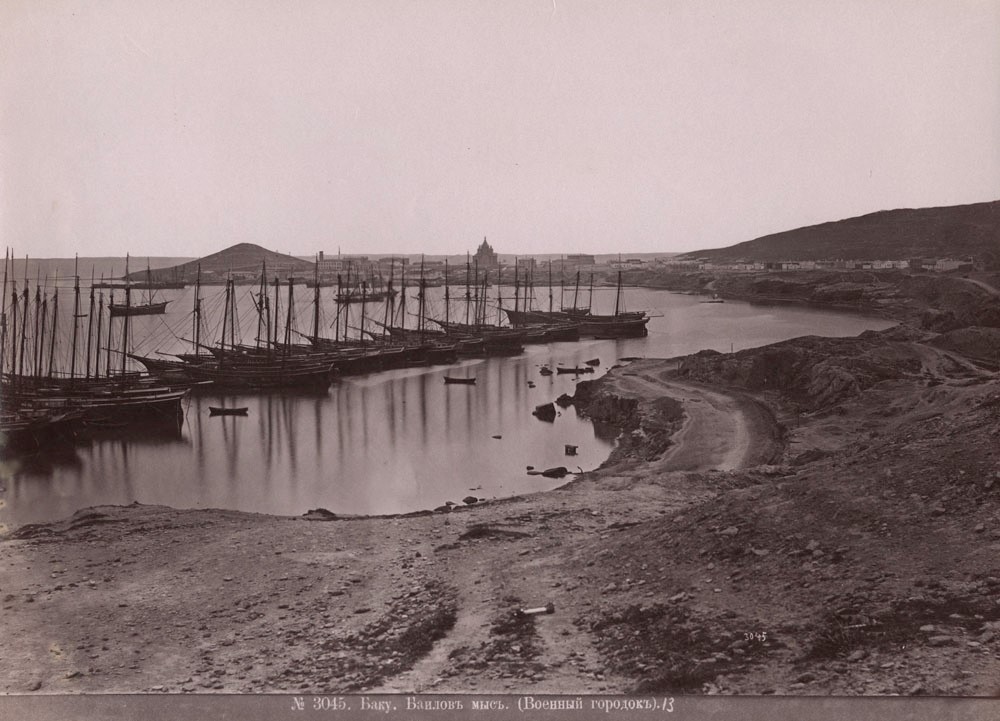

Дорога на Баилов мыс (Военный городок). 1880-е годы.

Поэтому у командира Бакинского порта (он же заведующий маяками на Каспийском море) контр-адмирала Александра Александровича Давыдова появилась мысль построить новую портовую церковь на Баилове. Мысль эта нашла поддержку среди всех бакинских моряков.

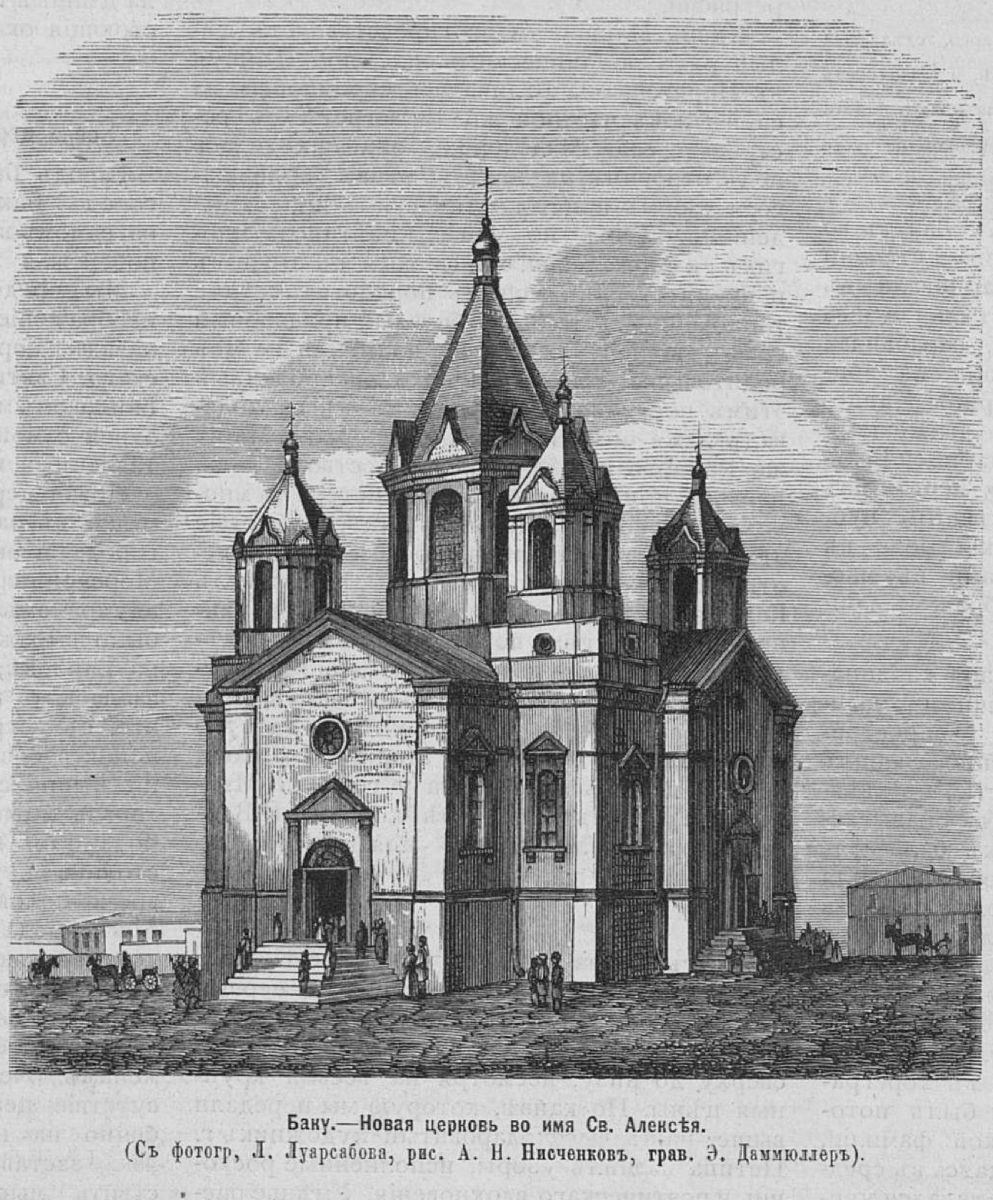

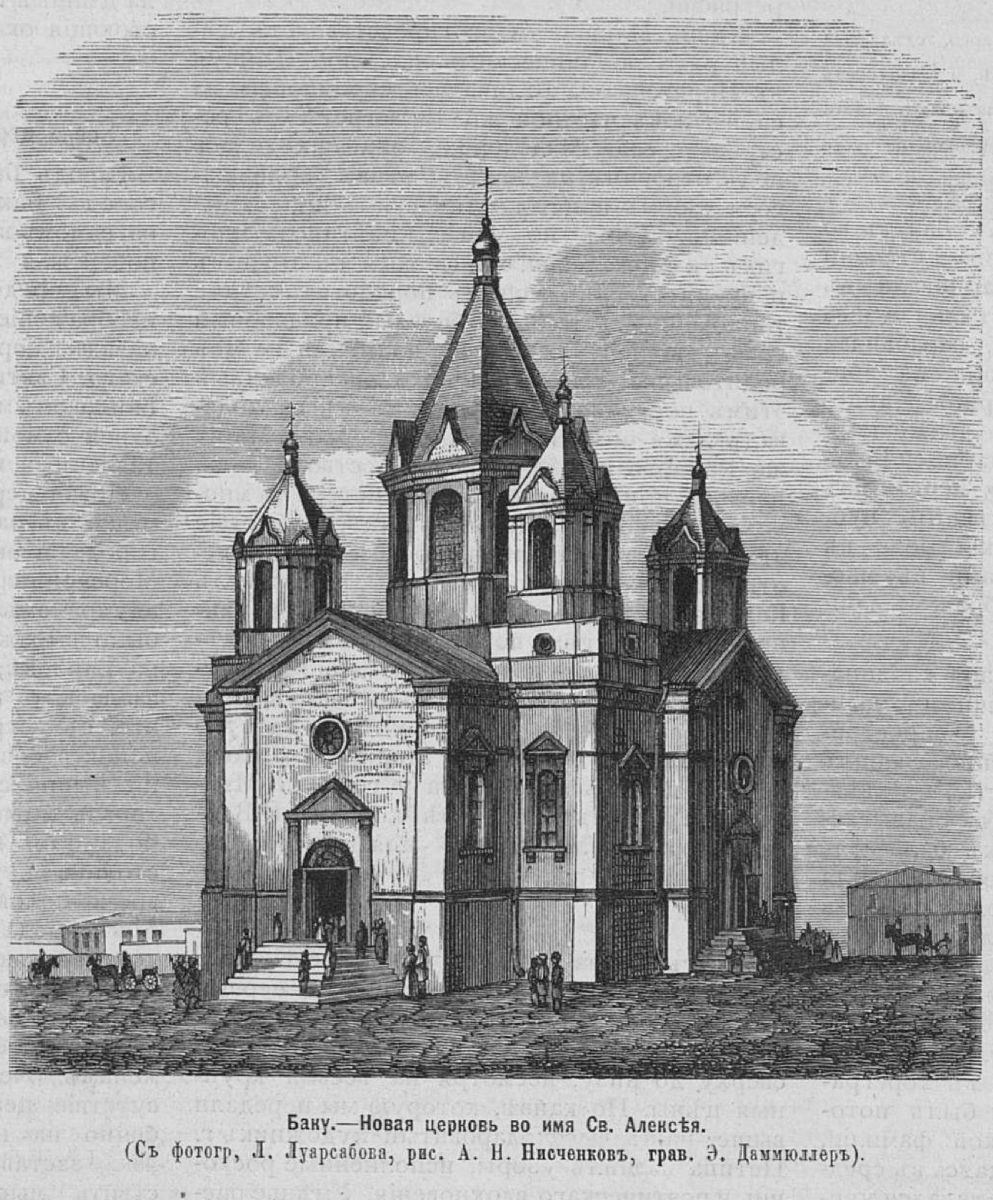

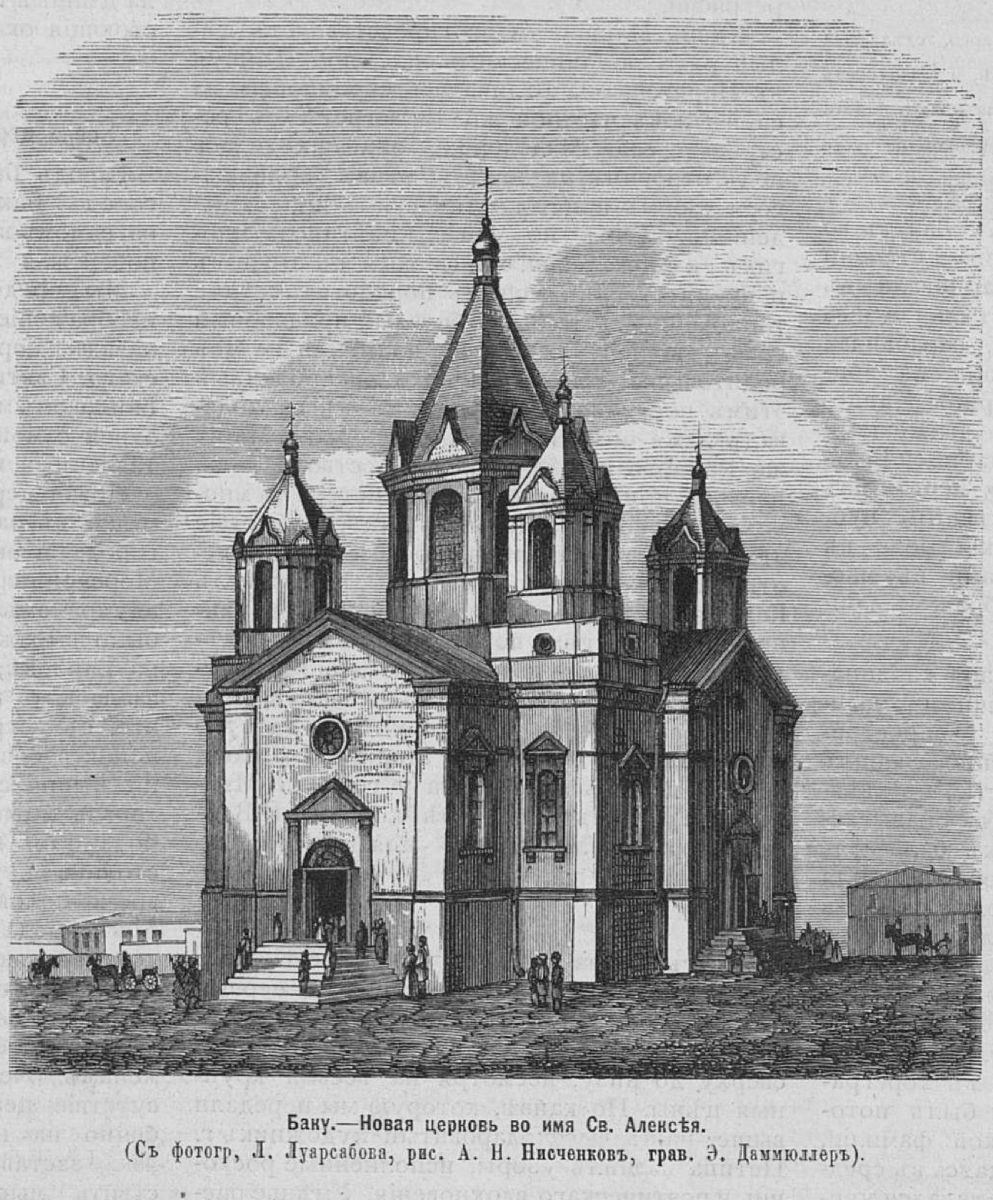

Чтобы выполнить задуманное как можно быстрее, нужно было в короткое время подготовить проект и изыскать денежные средства на строительство. Для этого командир порта контр-адмирал Давыдов предварительно обратился к штабс-капитану Павлу Андреевичу Самойлову, начальнику Строительной части (архитектору) Бакинского порта, чтобы выяснить, во сколько может обойтись постройка церкви. Штабс-капитан Самойлов взялся выстроить церковь по составленному им же проекту за 15000 рублей. Церковь была спроектирована пятиглавая; по своему наружному фасаду и внутреннему расположению она походила на церковь Благовещения Пресвятой Богородицы лейб-гвардии конного полка в Санкт-Петербурге. По своему внешнему и внутреннему богатству храм этот считался одним из красивейших среди церквей Санкт-Петербурга.

После этого командир порта запросил разрешение у главного священника армии и флота на использование для строительства 7000 рублей из сумм Бакинской морской церкви. Кроме того, он добился у управляющего Морским министерством ассигнования на строительство 8000 рублей. На образовавшуюся таким образом сумму в 15000 рублей можно уже было приступать к сооружению храма.

Составленный штабс-капитаном Самойловым проект новой портовой церкви на Баиловом мысе на 500 прихожан в феврале 1868 г. вместе с пояснительной запиской был отослан в Строительное отделение Технического комитета Морского министерства на рассмотрение и утверждение.

24 апреля командир Бакинского порта телеграммой запросил разрешение сделать закладку церкви 5 мая, в день ожидаемого посещения Баку его императорским высочеством Кавказским наместником, на что ему было сообщено, что проект церкви окончательно не утвержден по причине неполноты доставленных сведений.

К недостающим сведениям Строительное отделение отнесло: 1) отсутствие Генерального плана местности, где полагалось возвести церковь; детальных чертежей и подробной пояснительной записки, в которых были бы объяснены главные части постройки, а именно: общее расположение и глубина фундаментов, материалы, из которых будут выведены пилоны, арки, своды, паруса, тамбур и главный купол; и 2) отсутствие подробной сметы, из-за чего невозможно определить, достаточно ли на полное обустройство церкви, в том числе на устройство иконостаса, церковной утвари и другие предметы, предназначенных на то 15000 руб.

Относительно же наружного фасада, общего плана и вместительности церкви на 500 прихожан, Строительное отделение, находя проект составленным вполне убедительно, заключило: утвердить общее начертание фасада и плана церкви, и представить на дальнейшее усмотрение господина управляющего Морским министерством.

Проект церкви с заключением Строительного отделения был препровождён управляющему Морским министерством генерал-адъютанту вице-адмиралу Краббе 3 мая 1868 г., а уже 6 мая генерал-адъютант Краббе представил проект на рассмотрение его императорскому величеству Александру II. Проект наружного фасада и вместительности церкви в тот же день был высочайше одобрен, и разрешено было произвести закладку церкви в присутствии великого князя Алексея Александровича.

Великий князь Алексей Александрович, четвертый сын императора Александра II, будущий генерал-адмирал и главный начальник флота и Морского ведомства, 8 мая 1868 года в возрасте 18 лет должен был отправиться со своим воспитателем и наставником в делах морских и дипломатических вице-адмиралом Посьетом К.Н. в плавание на юг России по Волге и Каспийскому морю до Баку, а затем, после переезда через Кавказ в Поти, а оттуда, на фрегате «Александр Невский» – в первый свой поход вокруг Европы, в Кронштадт.

6 июня 1868 года, в 7 часов вечера, на пароходе «Князь Барятинский» общества «Кавказ и Меркурий» великий князь Алексей Александрович прибыл в Баку.

Вся набережная еще с 2-3 часов уже кипела народом в ожидании дорогого гостя. Когда же выстрелы вестовых пушек дали знать, что ожидаемый пароход появился на горизонте, раздался звон колоколов во всех церквях города. Пароход появился в бухте; Бакинский губернский батальон был выстроен на Каменной пристани[1], против губернаторской квартиры; матросы брандвахтенного судна заняли реи; с военных судов раздались салюты.

Представитель царственной семьи на пристани был встречен бакинским военным губернатором генерал-лейтенантом Колюбакиным, во главе военных и гражданских чинов и горожан с хлебом и солью. Приняв приветствие, его высочество поспешил в храм Божий – в Николаевский собор, где был осенен крестом и окроплен святой водой.

На другой день, 7 июня, его высочество обозревал Бакинский военный порт на Баиловом мысе. Там им была заложена портовая церковь – первый камень с актом и современными монетами положен великим князем при общем молитвословии.

Затем его высочество удостоил своим посещением начальника губернии генерал-лейтенанта Колюбакина. Вечером было народное гуляние на набережной и в городском саду, в павильоне которого его высочество изволил пить чай.

В субботу, 8 июня, осмотрев древности шахского дворца, батальонный лазарет и учебное заведение св. Нины, великий князь Алексей Александрович на том же пароходе «Князь Барятинский» отбыл из Баку.

Здесь следует сделать небольшое отступление и пояснить возникновение ошибки, связанной с датой закладки церкви, встречающейся в книге протоиерея Александра Юницкого «История церквей и приходов Бакинской губернии (1815-1905 г.г.)». Эта книга были написана по материалам, присланным отцу Александру настоятелями и священно-церковно-служителями храмов, в которых они служили. Это, казалось бы, должно было исключить возможные ошибки. Сведения по Бакинской портовой церкви были представлены на основании клировых ведомостей церкви. Но именно там и содержалась ошибка, впоследствии воспроизведенная в книге Юницкого, и повторенная затем во многих других публикациях, основанных на ней.

В клировой ведомости Бакинской портовой церкви было указано: «Заложена вышеозначенная церковь 6 мая 1868 года, в присутствии его императорского высочества, великого князя, генерал-адмирала Алексея Александровича». Сейчас сложно наверняка сказать, как эта дата появилась в ведомости о церкви. Можно лишь предположить, что она была внесена в ведомость через несколько лет после закладки, уже после постройки храма. И внесена была на основании какого то документа, взятого из портового архива, в котором была указана именно эта дата. И такой документ на самом деле имеется. Это отношение № 2317 от 10 мая 1868 г. вице-директора Строительного отделения Технического комитета Морского министерства командиру Бакинского порта, составленное несколько неточно, что в результате исказило смысл первоисточника. Вот этот текст:

«На докладе Строительного отделения Морского Технического комитета от 3 сего мая за № 178, с представлением доставленного вашим превосходительством от 22 февраля сего года за № 493, проекта предположенной на Баиловом мысе церкви на 500 прихожан, рукою г. управляющего Морским министерством написано: Проект наружного фасада и вместительности церкви высочайше одобрен и разрешено произвести закладку в присутствии великого князя Алексея Александровича 6 мая 1868 г.».

В оригинале – резолюции, наложенной управляющим Морским министерством вице-адмиралом Краббе на докладе от 3 мая за № 178, на которую ссылается это отношение № 2317, было сказано:

«Проект наружного фасада и вместительности церкви высочайше одобрен и разрешено произвести закладку в присутствии великого князя Алексея Александровича. Затем требуемые подробности для правильного рассмотрения в Техническом Строительном отделении прислать на окончательное рассмотрение упомянутого отделения и представить на утверждение в установленном порядке.

6 мая 1868 г.

Краббе».

Т.е. 6 мая был высочайше одобрен проект церкви, и было разрешено произвести закладку в присутствии великого князя Алексея Александровича, в день, когда он посетит Баку, что и произошло 7 июня 1868 г.

В документе – отношении № 2317, составленном 10 мая, не могло содержаться разрешения на проведение закладки 6 мая. Так неточность в составлении этого документа канцеляристом Морского министерства, а также невнимательность при внесении сведений из него в клировую ведомость, по-видимому, и породили ошибку, которая тиражировалась и в клировых ведомостях Бакинской портовой церкви, и в других публикациях на их основе.

Но вернемся после сделанного отступления к дальнейшему изложению истории церкви.

В Морское министерство были отосланы недостающие документы, и после детального рассмотрения и проверки проекта и сметы и их утверждения, строительные работы начались 10 июня 1869 года и окончены полностью были 30 июня 1871 года.

На постройку церкви было отпущено 15000 рублей, хотя она должна была обойтись, даже и при экономном выполнении работ, в 41069 рублей. Так как отпущенных средств оказалось недостаточно для исполнения всех необходимых по проекту работ, то израсходована была вся наличная церковная сумма и сверх того, во все время строительства церкви, а именно в течение трех лет, употреблялись на это и все текущие церковные доходы.

Между тем, на постройку церкви израсходовано было только 15690 рублей наличными из отпущенных Морским министерством и церковных сумм. Значительному удешевлению ее стоимости способствовало экономия строителя и пожертвования. Командир порта исходатайствовал также высочайшее соизволение на безвозмездный отпуск из портовых складов 75 пудов меди на отливку 5 крестов с шарами.

Иконостас для нее был заказан в Санкт-Петербурге у Пошехонова, который, из усердия и по убеждению строителя, исполнил заказ весьма дешево, добросовестно и изящно; образа в иконостасе были написаны на досках и имели фон золотой, чеканный.

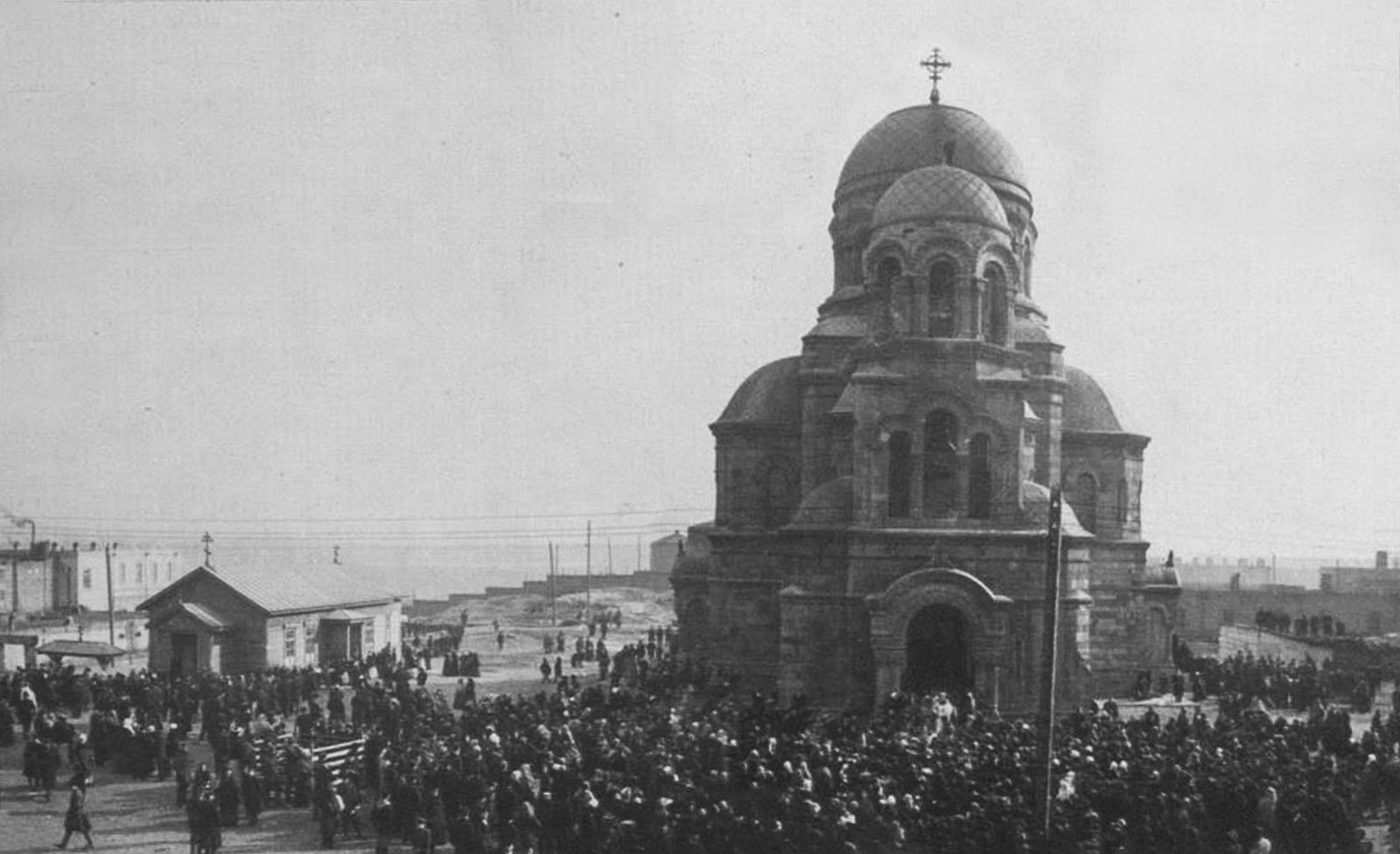

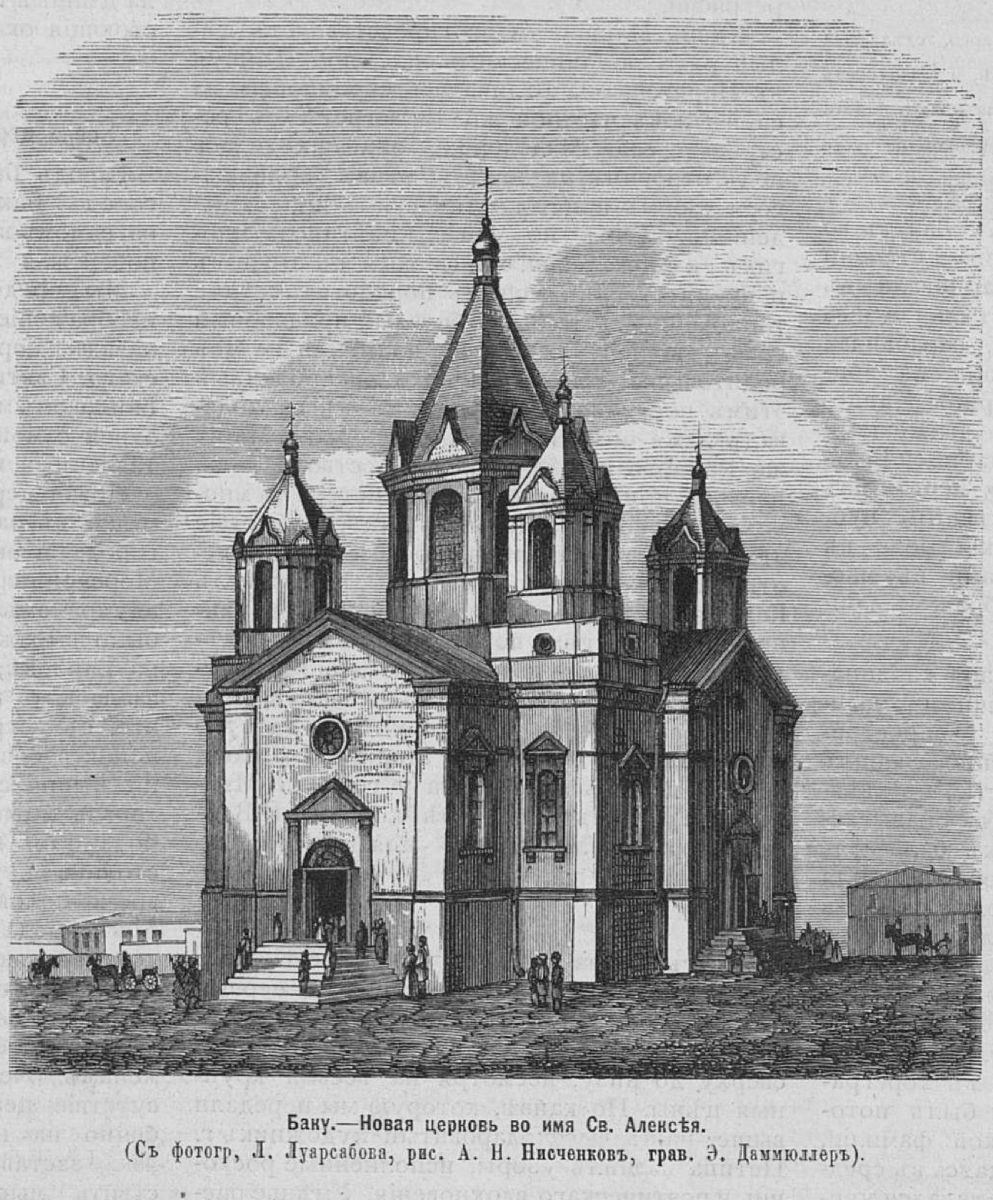

Вид на Бакинскую портовую церковь с юго-западной стороны. 1872 г.

Церковь проектирована была и выстроена из местного камня, пятиглавая. Наружные стены церкви облицованы чисто-тесанным местным штучным камнем, как и столбы; только для них выбирался самый прочный камень, и кладка его производилась на портланд-цементе. Во фронтонах над тремя наружными дверьми сделаны были резные украшения, а с наружной стороны алтарной стены, на линии икон, посредине ее высечен крест; два другие креста такой же работы сделаны под подоконными плитами двух алтарных окон.

К особенности проекта и сооружения самой церкви следует отнести то, что не было использовано капитальных подмостков, что, при весьма значительной высоте стен здания, делалось весьма редко; избежание же устройства лесов в таком крае, как Баку, где лесной материал крайне дорог, послужило к значительному сбережению издержек во все время работы. При этом не только несчастного случая, но даже ушибов рабочих не было.

При постройке Баиловской церкви кружала[2], без которых нельзя было обойтись, были основаны на нарочно оставленных каменных выступах, впоследствии стесанных, так что, когда его высочество генерал-адмирал Константин Николаевич изволил осматривать строящуюся церковь, внутри ее не было никаких лесов, несмотря на то, что она была не окончена даже вчерне – были окончены только самые важные части постройки: паруса и заложен барабан главного купола.

Церковь была построена вместительностью до 600 человек, внутри и снаружи оштукатурена и выкрашена белой масляной краской. Железная крыша церкви, также выкрашенная масляной краской, была увенчана одним куполом посредине и четырьмя башнями по углам, из которых две передние башни (западные) служили колокольнями – отдельной колокольни не было.

Высота церкви до вершины креста у главного купола – 16 саж.[3] 2,5 аршина[4] (~36 метров).

Вначале в построенной церкви был один престол, во имя святителя Алексия, митрополита Московского, освящен 28 ноября 1871 года протоиереем Димитрием Бордюжо соборно со священнослужителями Каспийской флотилии. Храмовый праздник совершался в день обретения мощей святителя Алексия и тезоименитства великого князя Алексия Александровича, а именно 20 мая.

Ко дню освящения церкви был приготовлен хор певчих из морских нижних чинов и их детей. В день освящения церкви, состоявшегося 28 ноября 1871 года, был назначен церковный парад с хором портовых музыкантов. Уже в 8 часов утра Баилов мыс начал принимать праздничный вид. Нарядная публика отовсюду стремилась к храму. Дорога из Баку на Баилов мыс представляла собой волнующуюся, пеструю, живую ленту.

По окончании обедни, в 12 часов, для избранной публики в казарме флотского экипажа был дан праздничный обед.

Вот как описывалось убранство храма в его клировой ведомости и в книге Г. Цитовича «Храмы армии и флота. Историко-статистическое описание»:

«Иконостас в церкви деревянный в 4 яруса, фон его вызолочен, живопись в нем хорошей работы, благовидна.

Утварью и ризницей церковь достаточна: имеются много серебропозолоченных сосудов, евангелий и крестов.<…> Из замечательных вещей церковных имеются: 1) богатое, художественной работы, накладного серебра, с позолотой по местам, паникадило, пожертвованное в 1871 году его высочеством, великим князем Алексеем Александровичем и 2) полное священническое облачение из индийской шелковой материи, пожалованное государем императором Александром Александровичем, в память посещения им 9 октября 1888 года церкви».

«Среди многих дорогих и ценных священных икон и принадлежностей храма – как предметы старины имеются:

1) икона Иоанна Богослова (9½ x 7½ вершков[5]), в серебряной ризе, с датой на клейме «1772 г.» и надписью: «Сим образом благословил меня Евдокию Туличеву преосвященный Гаий, архиепископ Астраханский и Кавказский 1817 г., сентября 27»;

2) три Евангелия, – печати: а) 1745 г., б) 1791 г., в) 1831 г.;

3) металлический напрестольный крест (вызолоченный), сооруженный в 1812 г. флотским иеромонахом Иеронимом; <…>

В 1911 г. (ко дню св. Пасхи) на пожертвованные причтом, чинами порта и флотилии и некоторыми прихожанами средства бронзо-вызолоченная одежда на св. престол «во изъявление и к вящему укреплению чувств любви и преданности государю императору и его престола наследнику»; по сторонам престола изображения: а) Моление о Чаше, б) св. Крест, в) св. Алексий, Митрополит Московский и г) св. Николай Чудотворец; наверху гравированное изображение «Положение Иисуса Христа во гроб».

Церковь находилась в центре площади Баилова мыса. Ограда ее была устроена из старых орудий, якорей и цепей, оставшихся после упразднения Астраханского порта.

Находясь при порте и будучи собственно портовой, она вместе с тем служила как бы собором для всей Каспийской флотилии.

В июне 1888 года в Бакинской портовой церкви новый еще колокол, весом 103 пуда[6], заказанный лишь в 1887 году, дал трещину. Через пароходное товарищество «Лебедь» он был отправлен в Москву для переливки. При переделке он должен был быть увеличен до 200 пудов.

Через две недели, в июле, пароходным обществом «Кавказ и Меркурий» из Москвы привезен был колокол весом тоже 103 пуда, который должен был быть установлен вместо отправленного для переливки в Москву.

Но при высечке на нем фамилий лиц, содействовавших доставке его в Баку, колокол лопнул. Из Москвы пришлось вновь выписывать другой колокол, весом теперь 107 пудов.

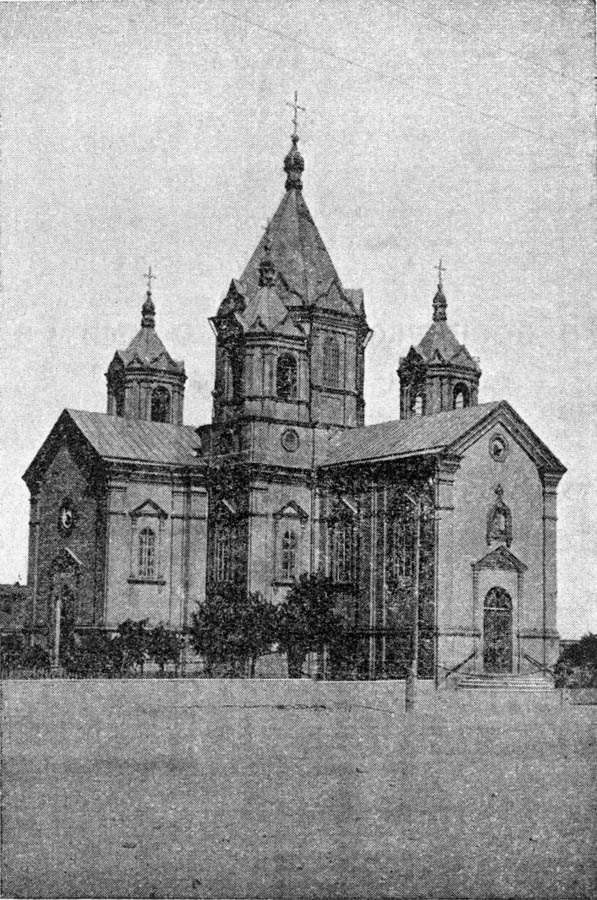

В августе 1897 года Бакинская портовая церковь, насчитывающая 26 лет со дня окончания постройки, дала продольную трещину вследствие осадки одной из стен храма.

К ноябрю появились еще трещины, но самая большая из них была продольная, по направлению к морю. Для предотвращения обвала, во всю высоту трещины, было начато возведение большой каменной пристройки к собору.

В январе 1898 г. портовая церковь капитально ремонтировалась, было заготовлено много камня и железо для укрепления трещины. С трех сторон портовой церкви были сделаны пристройки для препятствия дальнейшего образования трещин.

После проведенного ремонта храм принял более благоустроенный вид и был намного увеличен, стал вмещать до 1000 человек. Во время ремонта с южной стороны был устроен придел.

В воскресенье 21 июня 1898 г. последовало освящение нового придельного престола в честь Рождества Пресвятой Богородицы. После освящения была совершена божественная литургия и молебствие св. Алексию; среди молящихся были не только служащие Каспийской флотилии, но и много горожан.

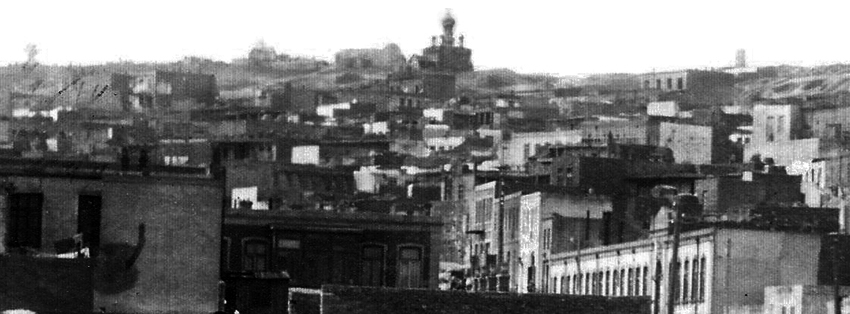

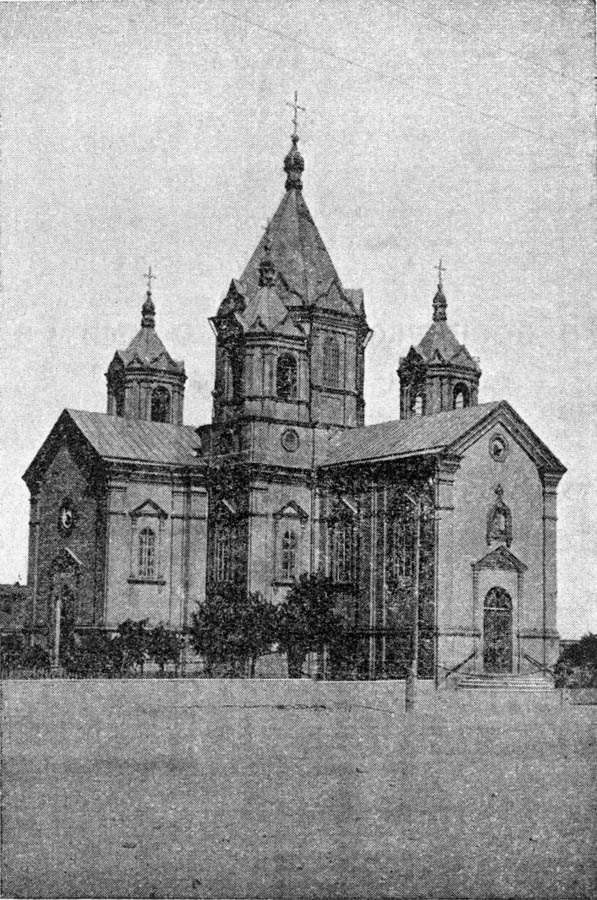

Бакинская портовая церковь. Вид с северо-западной стороны. 1912 г.

***

О посещении портовой церкви высочайшими и высокопоставленными особами сохранились следующие сведения.

В 1888 году царская семья совершила поездку на юг России и Кавказ для ознакомления со своими южными владениями. Конечным пунктом путешествия был Баку, где в присутствии императора Александра III и августейшей семьи была произведена закладка Александро-Невского собора. Во время своего пребывания в Баку их императорские величества посетили Баилов мыс и Бакинскую портовую церковь.

«В воскресенье, 9 октября, в 10 часов утра, их величества отправились на Баилов мыс, где в морском соборе слушали божественную литургию. Настоятель собора вместе с духовенством встретил их величеств с крестом и святой водой и приветствовал краткой речью. У церкви стояли двое часовых от Каспийского экипажа. На площади, кругом собора, на четыре фаса были построены для высочайшего смотра войска. Тут же, против собора, возвышался устроенный для ее величества павильон в персидском стиле, убранный цветами и растениями на щитах и коврами. У павильона стояли на часах два увешанные знаками отличия унтер-офицера Ширванского полка. <…> По окончании литургии, государыня императрица проследовала в павильон, а его величество с военной свитой начал пешком обход войск».

В память посещении портовой церкви государем императором, в которой его величество изволил слушать божественную литургию, совершенную протоиереем Николаем Масютиным, на одной из колонн в церкви золотыми буквами на мраморной доске была сделана впоследствии соответствующая надпись.

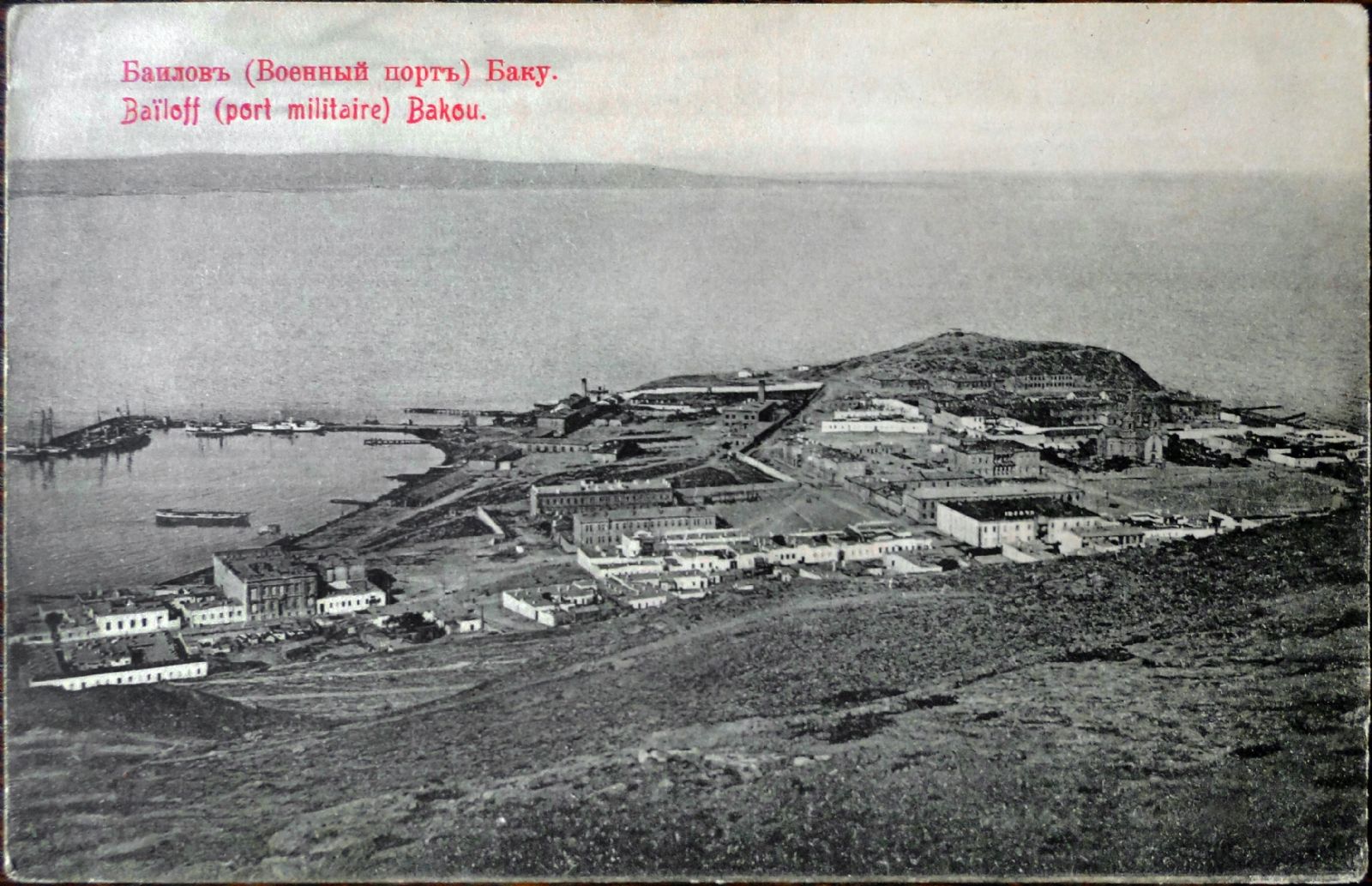

Вид на Баилов и портовую церковь. ~1907 г.

***

В 1891 г. для обозрения церквей Кавказского военного округа г. Баку посетил протопресвитер военного и морского духовенства Александр Алексеевич Желобовский, в ведении которого находились все церкви армии и флота.

По прибытии в город Баку 31 августа 1891 г. на пароходе «Князь Барятинский» общества «Кавказ и Меркурий» отец протопресвитер на пристани[7] общества встречен был настоятелем Бакинской портовой церкви протоиереем Петром Пятибоковым с причтом. Отец Александр направился в портовую церковь, благоустроенную снаружи и внутри во многом благодаря заботам генерал-адмирала, его императорского высочества великого князя Алексея Александровича. Поблагодарив за надлежащий порядок заслуженного отца настоятеля, совершившего с полками три кампании в действующей армии, отец протопресвитер из церкви отбыл в приготовленную для него квартиру. На прощание с протоиереем Пятибоковым он сделал распоряжения относительно завтрашнего воскресного дня.

Ранним утром, в 6 часов, протопресвитер Желобовский в сопровождении протоиерея Пятибокова отправился с Баилова мыса осмотреть церковь Сальянского резервного батальона, и посетил также расположенную неподалеку церковь пограничной стражи (епархиального ведомства), куда он был любезно приглашен ее священником Илией Дзампаевым.

После возвращения на Баилов мыс, к портовой церкви св. Алексия митрополита, Александр Желобовский с местным военным духовенством отслужил божественную литургию.

День был праздничный, народу собралось довольно много. Среди усердно молящихся матросов было немало и офицеров моряков. В конце обедни, со св. крестом в руках, отец протопресвитер преподал морякам несколько отеческих наставлений.

После литургии он посетил командира Бакинского порта контр-адмирала К.Н. Назимова, от которого услышал лестные отзывы о пастырской деятельности священников Бакинской портовой церкви. Затем в квартире протоиерея Пятибокова отец Александр принял священников местного епархиального собора отцов Юницкого и Поташева – оба они священники молодые, кандидаты Богословия, выпускники родной отцу протопресвитеру С.-Петербургской духовной академии, и оба, по отзывам городских обывателей, пастыри достойные. Отец Александр с интересом расспрашивал их о служебном и семейном положении. «Хорошо нам здесь живется, – отвечали собеседники – служба частая, уроков много, материально обеспечены достаточно, квартиры в новом церковном доме удобные. Наш архипастырь (экзарх Грузии) заботится о нас отечески». «Хорошим людям, – заметил на это отец протопресвитер – везде хорошо. Блюдите между собою мир и согласие: работайте дружно на пользу церкви Божией. Если где православные пастыри Христовы должны стоять на высоте своего призвания, то именно здесь – среди множества разноверцев и иноверцев. Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела…Помогай вам Бог!»

Побеседовав душевно с батюшками – и своими, и епархиальными, отец протопресвитер, напутствуемый их благожеланиями, отправился на вокзал железной дороги, соединяющей Баку с Тифлисом и Батумом.

***

В 1912 году для ревизии церквей г. Баку посетил протопресвитер военного и морского духовенства Г.И. Шавельский.

В город он прибыл 7 октября 1912 г. На вокзале железной дороги его встречали военное духовенство, вместе с городским духовенством, местным высшим военным и морским начальством и представителями города.

Командир Сальянского полка полковник Кванчхадзе и полковой священник Иоанн Лиадзе стали приглашать протопресвитера к себе в полк, а командир Каспийской флотилии контр-адмирал Алексеев и настоятель Бакинской портовой церкви протоиерей Обновленский просили посетить сначала церковь моряков, но протопресвитер предпочел ехать в полк, командир которого был ему знаком по Манчжурии.

На другой день, согласно отданным с вечера распоряжениям, духовенство Бакинской портовой церкви уже встречало в 9 часов утра приехавшего к этому времени отца протопресвитера, который здесь, как и в церкви Сальянского полка, после молебствия обратился к морякам с речью, в которой говорил о гибельности разных увлечений и убеждал воинов «в заботах о теле не забывать душу и заботиться о душе даже более, чем о теле, которая может также загнить, как загнивает и тело, если о нем не заботятся».

После речи и осмотра украшенного морского храма, протопресвитер Шавельский отправился с визитами к командиру Бакинского порта и на квартиры духовенства, оказав тем самым им особое внимание.

Вернувшись затем в Сальянский полк, в церкви которого по приезде его началась торжественная литургия, отец протопресвитер сказал новое слово о необходимости веры.

После братской трапезы в офицерском собрании его высокопреподобие сразу же последовал на вокзал и отбыл поездом в г. Грозный, оставив о себе самое теплое воспоминание.

Вид на Баилов мыс и Бакинскую портовую церковь из города. ~ 1906 г.

***

С установлением Советской власти церковь была отделена от государства и школа от церкви. Все имущество существовавших церковных и религиозных обществ было объявлено народным достоянием и конфисковано в пользу государства.

При этом здания храмов и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, могли отдаваться по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, в бесплатное пользование прихожан.

Чтобы получить в пользование храм и церковное имущество, предназначенное непосредственно для богослужения, они должны были организоваться в группы верующих не менее 20 человек, заключить договор с исполкомом о пользовании храмом и находящимся в нем богослужебным имуществом и обеспечить их сохранность, по принципу круговой поруки.

В 1922 г. постановлением ВЦИК было разрешено организовывать религиозные общества, которые подчинялись общим положениям о частных обществах и союзах, не преследующих цели извлечения прибыли, но в отличие от последних не обладали правами юридического лица и не могли владеть собственностью. Религиозные общества отличались от групп верующих тем, что действовали на основании утвержденного устава, и для регистрации общества в исполкоме требовалось уже не менее 50 человек.

В уставе религиозного общества указывалось наименование общества, согласованное с наименованием храма, и цели общества: «объединение граждан православного исповедания в районе, где расположен храм, для чего общество 1) устраивает молитвенные собрания, 2) управляет имуществом, полученным по договору от местных органов Советской власти, 3) заключает сделки частно-правового характера, связанные с управлением культовым имуществом, 4) участвует в съездах религиозных обществ, 5) назначает служителей культа для совершения религиозных обрядов».

Военные церкви, расположенные при казармах в военных городках, подлежали закрытию. Но военные церкви, расположенные вне военных городков, могли передаваться, также как и приходские храмы, в бесплатное пользование религиозным обществам, заключившим соглашение с местным Советом.

По-видимому, так в 1920-е годы Алексеевская церковь из портовой стала приходской церковью для православных верующих Баилова и Биби-Эйбата.

В справочнике «Весь Баку. Городская справочная и адресная книга на 1927 г.» о бывшей Бакинской портовой церкви приводятся следующие сведения, с указанием адреса правления общества – церковного совета:

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩЕСТВА – православные: Баилово – Биби-Эйбатская Алексеевская церковь (церковн. ограда).

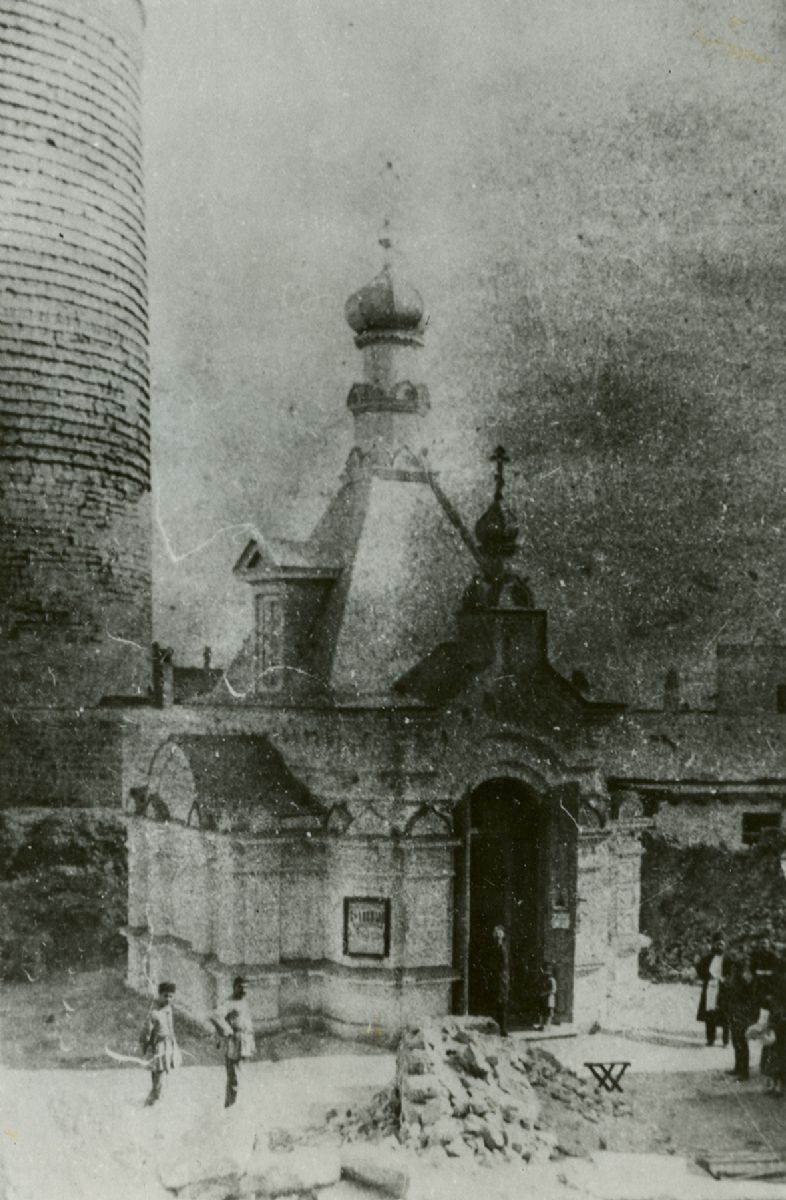

Начало 1930-х годов. Баилово-Биби-Эйбатская Алексиевская церковь. Уже снесены башенки с колокольнями.

1929 год стал годом «Великого перелома». В этом году страна претерпела существенные изменения во внутриполитическом и экономическом курсе, связанные с отказом от НЭПа, форсированной коллективизацией и индустриализацией.

Изменилась политика государства и в отношении религии. «Религиозный НЭП», характеризовавшийся частичной либерализацией, был свёрнут, началось ужесточение антирелигиозной борьбы. Причём отношение государства к религии становилось всё жёстче и жёстче с каждым годом.

В борьбе с религией пропаганда стала постепенно отходить на второй план, уступая место открытой борьбе с религиозными организациями и репрессиями против верующих. Главными методами борьбы с религиозными организациями стали: закрытие храмов, молитвенных домов; лишение религиозных общин и союзов государственной регистрации, закрытие религиозных учебных заведений и изданий, а также фактический запрет на какую-либо активность вне церковных стен.

До 1930 года для закрытия любой церкви по решению местной власти, в случае несогласия группы верующих или религиозного общества с этим решением, вопрос передавался на рассмотрение Комиссии по делам культов при Президиуме ВЦИК. Это существенно препятствовало массовой ликвидации молитвенных зданий.

В 1929 – начале 1930 годов был принят ряд нормативных актов, серьезно ограничивших права религиозных организаций и духовенства и давший право закрытия церквей местным властям. После этого кампания по закрытию и сносу религиозных зданий стала массовой.

В начале 1930-х годов Баилово – Биби-Эйбатская Алексеевская церковь была закрыта и затем снесена. На ее месте была построена образцовая школа № 49.

_____________________________________________________________________________

Литература.

- А. И. Юницкий. История церквей и приходов Бакинской губернии. (1815-1905 гг.)

- Цитович Г. А. Храмы Армии и Флота. Историко-статистическое описание. В 2-х частях. Пятигорск. 1913 г.

- Гунаропуло С. А. Город Баку. Новая церковь во имя святителя Алексея. - Всемирная иллюстрация. №211, 1873 г.

- Кавказский календарь на 1869 год.

- Ежегодник г. Баку на 1893 г. Изд. А.М.Мишон

- Газета «Каспий». 1892 г. №23

- Газета «Каспий». 1889 г. №119

- Церковные ведомости. 1892 г. №4

- Газета «Каспий». 1890 г. №191

- Газета «Каспий». 1882 г. №40

- Полное собрание законов Российской империи. – 1883 г., том 3. № 1917.

- Храмы России

[1] Сейчас там площадь Азнефть.

[2] Кружала – деревянные приспособления, служащие для поддержания арок и сводов во время их кладки.

[3] 1 сажень = 7 футов = 2,13 метра

[4] 1 аршин = 28 дюймов = 71,12 сантиметра

[5] 1 вершок = 4,45 сантиметра

[6] 1 пуд = 16,38 кг

[7] Пристань общества «Кавказ и Меркурий» находилась примерно там, где сейчас находится театр кукол.

Автор: С. Колтунов

Все новости раздела

Новости по теме

1871 – 1930

В 1867 году порт на Каспийском море в Астрахани, устроенный еще Петром I, был упразднен и переведен в Баку, где до этого времени была лишь морская станция. Порт со всеми сооружениями и зданием для каспийского экипажа был устроен на мысе Баилов. Туда же были переведены все подразделения и учреждения Морского ведомства, находившиеся ранее в Баку в крепости и на форштадте, кроме церкви Успения Пресвятой Богородицы. Она, хоть и стала называться портовой, но осталась по-прежнему в старом здании во Флотском дворе на форштадте.

С устройством порта большая часть офицеров и все нижние чины переселились на Баилов, который в те годы был, можно сказать, изолирован от города: неудобство пути, отсутствие хорошей дороги в город, значительное расстояние – до города, который тогда начинался от нынешней пл. Азнефти, было почти 3 версты, а до Бакинской портовой церкви около 4 верст – делало сообщение с городом, особенно в распутицу, да еще при сильном северном ветре, очень трудным. Между тем, отсутствие церкви заметно отзывалось на морских служащих, особенно на нижних чинах.

Дорога на Баилов мыс (Военный городок). 1880-е годы.

Поэтому у командира Бакинского порта (он же заведующий маяками на Каспийском море) контр-адмирала Александра Александровича Давыдова появилась мысль построить новую портовую церковь на Баилове. Мысль эта нашла поддержку среди всех бакинских моряков.

Чтобы выполнить задуманное как можно быстрее, нужно было в короткое время подготовить проект и изыскать денежные средства на строительство. Для этого командир порта контр-адмирал Давыдов предварительно обратился к штабс-капитану Павлу Андреевичу Самойлову, начальнику Строительной части (архитектору) Бакинского порта, чтобы выяснить, во сколько может обойтись постройка церкви. Штабс-капитан Самойлов взялся выстроить церковь по составленному им же проекту за 15000 рублей. Церковь была спроектирована пятиглавая; по своему наружному фасаду и внутреннему расположению она походила на церковь Благовещения Пресвятой Богородицы лейб-гвардии конного полка в Санкт-Петербурге. По своему внешнему и внутреннему богатству храм этот считался одним из красивейших среди церквей Санкт-Петербурга.

После этого командир порта запросил разрешение у главного священника армии и флота на использование для строительства 7000 рублей из сумм Бакинской морской церкви. Кроме того, он добился у управляющего Морским министерством ассигнования на строительство 8000 рублей. На образовавшуюся таким образом сумму в 15000 рублей можно уже было приступать к сооружению храма.

Составленный штабс-капитаном Самойловым проект новой портовой церкви на Баиловом мысе на 500 прихожан в феврале 1868 г. вместе с пояснительной запиской был отослан в Строительное отделение Технического комитета Морского министерства на рассмотрение и утверждение.

24 апреля командир Бакинского порта телеграммой запросил разрешение сделать закладку церкви 5 мая, в день ожидаемого посещения Баку его императорским высочеством Кавказским наместником, на что ему было сообщено, что проект церкви окончательно не утвержден по причине неполноты доставленных сведений.

К недостающим сведениям Строительное отделение отнесло: 1) отсутствие Генерального плана местности, где полагалось возвести церковь; детальных чертежей и подробной пояснительной записки, в которых были бы объяснены главные части постройки, а именно: общее расположение и глубина фундаментов, материалы, из которых будут выведены пилоны, арки, своды, паруса, тамбур и главный купол; и 2) отсутствие подробной сметы, из-за чего невозможно определить, достаточно ли на полное обустройство церкви, в том числе на устройство иконостаса, церковной утвари и другие предметы, предназначенных на то 15000 руб.

Относительно же наружного фасада, общего плана и вместительности церкви на 500 прихожан, Строительное отделение, находя проект составленным вполне убедительно, заключило: утвердить общее начертание фасада и плана церкви, и представить на дальнейшее усмотрение господина управляющего Морским министерством.

Проект церкви с заключением Строительного отделения был препровождён управляющему Морским министерством генерал-адъютанту вице-адмиралу Краббе 3 мая 1868 г., а уже 6 мая генерал-адъютант Краббе представил проект на рассмотрение его императорскому величеству Александру II. Проект наружного фасада и вместительности церкви в тот же день был высочайше одобрен, и разрешено было произвести закладку церкви в присутствии великого князя Алексея Александровича.

Великий князь Алексей Александрович, четвертый сын императора Александра II, будущий генерал-адмирал и главный начальник флота и Морского ведомства, 8 мая 1868 года в возрасте 18 лет должен был отправиться со своим воспитателем и наставником в делах морских и дипломатических вице-адмиралом Посьетом К.Н. в плавание на юг России по Волге и Каспийскому морю до Баку, а затем, после переезда через Кавказ в Поти, а оттуда, на фрегате «Александр Невский» – в первый свой поход вокруг Европы, в Кронштадт.

6 июня 1868 года, в 7 часов вечера, на пароходе «Князь Барятинский» общества «Кавказ и Меркурий» великий князь Алексей Александрович прибыл в Баку.

Вся набережная еще с 2-3 часов уже кипела народом в ожидании дорогого гостя. Когда же выстрелы вестовых пушек дали знать, что ожидаемый пароход появился на горизонте, раздался звон колоколов во всех церквях города. Пароход появился в бухте; Бакинский губернский батальон был выстроен на Каменной пристани[1], против губернаторской квартиры; матросы брандвахтенного судна заняли реи; с военных судов раздались салюты.

Представитель царственной семьи на пристани был встречен бакинским военным губернатором генерал-лейтенантом Колюбакиным, во главе военных и гражданских чинов и горожан с хлебом и солью. Приняв приветствие, его высочество поспешил в храм Божий – в Николаевский собор, где был осенен крестом и окроплен святой водой.

На другой день, 7 июня, его высочество обозревал Бакинский военный порт на Баиловом мысе. Там им была заложена портовая церковь – первый камень с актом и современными монетами положен великим князем при общем молитвословии.

Затем его высочество удостоил своим посещением начальника губернии генерал-лейтенанта Колюбакина. Вечером было народное гуляние на набережной и в городском саду, в павильоне которого его высочество изволил пить чай.

В субботу, 8 июня, осмотрев древности шахского дворца, батальонный лазарет и учебное заведение св. Нины, великий князь Алексей Александрович на том же пароходе «Князь Барятинский» отбыл из Баку.

Здесь следует сделать небольшое отступление и пояснить возникновение ошибки, связанной с датой закладки церкви, встречающейся в книге протоиерея Александра Юницкого «История церквей и приходов Бакинской губернии (1815-1905 г.г.)». Эта книга были написана по материалам, присланным отцу Александру настоятелями и священно-церковно-служителями храмов, в которых они служили. Это, казалось бы, должно было исключить возможные ошибки. Сведения по Бакинской портовой церкви были представлены на основании клировых ведомостей церкви. Но именно там и содержалась ошибка, впоследствии воспроизведенная в книге Юницкого, и повторенная затем во многих других публикациях, основанных на ней.

В клировой ведомости Бакинской портовой церкви было указано: «Заложена вышеозначенная церковь 6 мая 1868 года, в присутствии его императорского высочества, великого князя, генерал-адмирала Алексея Александровича». Сейчас сложно наверняка сказать, как эта дата появилась в ведомости о церкви. Можно лишь предположить, что она была внесена в ведомость через несколько лет после закладки, уже после постройки храма. И внесена была на основании какого то документа, взятого из портового архива, в котором была указана именно эта дата. И такой документ на самом деле имеется. Это отношение № 2317 от 10 мая 1868 г. вице-директора Строительного отделения Технического комитета Морского министерства командиру Бакинского порта, составленное несколько неточно, что в результате исказило смысл первоисточника. Вот этот текст:

«На докладе Строительного отделения Морского Технического комитета от 3 сего мая за № 178, с представлением доставленного вашим превосходительством от 22 февраля сего года за № 493, проекта предположенной на Баиловом мысе церкви на 500 прихожан, рукою г. управляющего Морским министерством написано: Проект наружного фасада и вместительности церкви высочайше одобрен и разрешено произвести закладку в присутствии великого князя Алексея Александровича 6 мая 1868 г.».

В оригинале – резолюции, наложенной управляющим Морским министерством вице-адмиралом Краббе на докладе от 3 мая за № 178, на которую ссылается это отношение № 2317, было сказано:

«Проект наружного фасада и вместительности церкви высочайше одобрен и разрешено произвести закладку в присутствии великого князя Алексея Александровича. Затем требуемые подробности для правильного рассмотрения в Техническом Строительном отделении прислать на окончательное рассмотрение упомянутого отделения и представить на утверждение в установленном порядке.

6 мая 1868 г.

Краббе».

Т.е. 6 мая был высочайше одобрен проект церкви, и было разрешено произвести закладку в присутствии великого князя Алексея Александровича, в день, когда он посетит Баку, что и произошло 7 июня 1868 г.

В документе – отношении № 2317, составленном 10 мая, не могло содержаться разрешения на проведение закладки 6 мая. Так неточность в составлении этого документа канцеляристом Морского министерства, а также невнимательность при внесении сведений из него в клировую ведомость, по-видимому, и породили ошибку, которая тиражировалась и в клировых ведомостях Бакинской портовой церкви, и в других публикациях на их основе.

Но вернемся после сделанного отступления к дальнейшему изложению истории церкви.

В Морское министерство были отосланы недостающие документы, и после детального рассмотрения и проверки проекта и сметы и их утверждения, строительные работы начались 10 июня 1869 года и окончены полностью были 30 июня 1871 года.

На постройку церкви было отпущено 15000 рублей, хотя она должна была обойтись, даже и при экономном выполнении работ, в 41069 рублей. Так как отпущенных средств оказалось недостаточно для исполнения всех необходимых по проекту работ, то израсходована была вся наличная церковная сумма и сверх того, во все время строительства церкви, а именно в течение трех лет, употреблялись на это и все текущие церковные доходы.

Между тем, на постройку церкви израсходовано было только 15690 рублей наличными из отпущенных Морским министерством и церковных сумм. Значительному удешевлению ее стоимости способствовало экономия строителя и пожертвования. Командир порта исходатайствовал также высочайшее соизволение на безвозмездный отпуск из портовых складов 75 пудов меди на отливку 5 крестов с шарами.

Иконостас для нее был заказан в Санкт-Петербурге у Пошехонова, который, из усердия и по убеждению строителя, исполнил заказ весьма дешево, добросовестно и изящно; образа в иконостасе были написаны на досках и имели фон золотой, чеканный.

Вид на Бакинскую портовую церковь с юго-западной стороны. 1872 г.

Церковь проектирована была и выстроена из местного камня, пятиглавая. Наружные стены церкви облицованы чисто-тесанным местным штучным камнем, как и столбы; только для них выбирался самый прочный камень, и кладка его производилась на портланд-цементе. Во фронтонах над тремя наружными дверьми сделаны были резные украшения, а с наружной стороны алтарной стены, на линии икон, посредине ее высечен крест; два другие креста такой же работы сделаны под подоконными плитами двух алтарных окон.

К особенности проекта и сооружения самой церкви следует отнести то, что не было использовано капитальных подмостков, что, при весьма значительной высоте стен здания, делалось весьма редко; избежание же устройства лесов в таком крае, как Баку, где лесной материал крайне дорог, послужило к значительному сбережению издержек во все время работы. При этом не только несчастного случая, но даже ушибов рабочих не было.

При постройке Баиловской церкви кружала[2], без которых нельзя было обойтись, были основаны на нарочно оставленных каменных выступах, впоследствии стесанных, так что, когда его высочество генерал-адмирал Константин Николаевич изволил осматривать строящуюся церковь, внутри ее не было никаких лесов, несмотря на то, что она была не окончена даже вчерне – были окончены только самые важные части постройки: паруса и заложен барабан главного купола.

Церковь была построена вместительностью до 600 человек, внутри и снаружи оштукатурена и выкрашена белой масляной краской. Железная крыша церкви, также выкрашенная масляной краской, была увенчана одним куполом посредине и четырьмя башнями по углам, из которых две передние башни (западные) служили колокольнями – отдельной колокольни не было.

Высота церкви до вершины креста у главного купола – 16 саж.[3] 2,5 аршина[4] (~36 метров).

Вначале в построенной церкви был один престол, во имя святителя Алексия, митрополита Московского, освящен 28 ноября 1871 года протоиереем Димитрием Бордюжо соборно со священнослужителями Каспийской флотилии. Храмовый праздник совершался в день обретения мощей святителя Алексия и тезоименитства великого князя Алексия Александровича, а именно 20 мая.

Ко дню освящения церкви был приготовлен хор певчих из морских нижних чинов и их детей. В день освящения церкви, состоявшегося 28 ноября 1871 года, был назначен церковный парад с хором портовых музыкантов. Уже в 8 часов утра Баилов мыс начал принимать праздничный вид. Нарядная публика отовсюду стремилась к храму. Дорога из Баку на Баилов мыс представляла собой волнующуюся, пеструю, живую ленту.

По окончании обедни, в 12 часов, для избранной публики в казарме флотского экипажа был дан праздничный обед.

Вот как описывалось убранство храма в его клировой ведомости и в книге Г. Цитовича «Храмы армии и флота. Историко-статистическое описание»:

«Иконостас в церкви деревянный в 4 яруса, фон его вызолочен, живопись в нем хорошей работы, благовидна.

Утварью и ризницей церковь достаточна: имеются много серебропозолоченных сосудов, евангелий и крестов.<…> Из замечательных вещей церковных имеются: 1) богатое, художественной работы, накладного серебра, с позолотой по местам, паникадило, пожертвованное в 1871 году его высочеством, великим князем Алексеем Александровичем и 2) полное священническое облачение из индийской шелковой материи, пожалованное государем императором Александром Александровичем, в память посещения им 9 октября 1888 года церкви».

«Среди многих дорогих и ценных священных икон и принадлежностей храма – как предметы старины имеются:

1) икона Иоанна Богослова (9½ x 7½ вершков[5]), в серебряной ризе, с датой на клейме «1772 г.» и надписью: «Сим образом благословил меня Евдокию Туличеву преосвященный Гаий, архиепископ Астраханский и Кавказский 1817 г., сентября 27»;

2) три Евангелия, – печати: а) 1745 г., б) 1791 г., в) 1831 г.;

3) металлический напрестольный крест (вызолоченный), сооруженный в 1812 г. флотским иеромонахом Иеронимом; <…>

В 1911 г. (ко дню св. Пасхи) на пожертвованные причтом, чинами порта и флотилии и некоторыми прихожанами средства бронзо-вызолоченная одежда на св. престол «во изъявление и к вящему укреплению чувств любви и преданности государю императору и его престола наследнику»; по сторонам престола изображения: а) Моление о Чаше, б) св. Крест, в) св. Алексий, Митрополит Московский и г) св. Николай Чудотворец; наверху гравированное изображение «Положение Иисуса Христа во гроб».

Церковь находилась в центре площади Баилова мыса. Ограда ее была устроена из старых орудий, якорей и цепей, оставшихся после упразднения Астраханского порта.

Находясь при порте и будучи собственно портовой, она вместе с тем служила как бы собором для всей Каспийской флотилии.

В июне 1888 года в Бакинской портовой церкви новый еще колокол, весом 103 пуда[6], заказанный лишь в 1887 году, дал трещину. Через пароходное товарищество «Лебедь» он был отправлен в Москву для переливки. При переделке он должен был быть увеличен до 200 пудов.

Через две недели, в июле, пароходным обществом «Кавказ и Меркурий» из Москвы привезен был колокол весом тоже 103 пуда, который должен был быть установлен вместо отправленного для переливки в Москву.

Но при высечке на нем фамилий лиц, содействовавших доставке его в Баку, колокол лопнул. Из Москвы пришлось вновь выписывать другой колокол, весом теперь 107 пудов.

В августе 1897 года Бакинская портовая церковь, насчитывающая 26 лет со дня окончания постройки, дала продольную трещину вследствие осадки одной из стен храма.

К ноябрю появились еще трещины, но самая большая из них была продольная, по направлению к морю. Для предотвращения обвала, во всю высоту трещины, было начато возведение большой каменной пристройки к собору.

В январе 1898 г. портовая церковь капитально ремонтировалась, было заготовлено много камня и железо для укрепления трещины. С трех сторон портовой церкви были сделаны пристройки для препятствия дальнейшего образования трещин.

После проведенного ремонта храм принял более благоустроенный вид и был намного увеличен, стал вмещать до 1000 человек. Во время ремонта с южной стороны был устроен придел.

В воскресенье 21 июня 1898 г. последовало освящение нового придельного престола в честь Рождества Пресвятой Богородицы. После освящения была совершена божественная литургия и молебствие св. Алексию; среди молящихся были не только служащие Каспийской флотилии, но и много горожан.

Бакинская портовая церковь. Вид с северо-западной стороны. 1912 г.

***

О посещении портовой церкви высочайшими и высокопоставленными особами сохранились следующие сведения.

В 1888 году царская семья совершила поездку на юг России и Кавказ для ознакомления со своими южными владениями. Конечным пунктом путешествия был Баку, где в присутствии императора Александра III и августейшей семьи была произведена закладка Александро-Невского собора. Во время своего пребывания в Баку их императорские величества посетили Баилов мыс и Бакинскую портовую церковь.

«В воскресенье, 9 октября, в 10 часов утра, их величества отправились на Баилов мыс, где в морском соборе слушали божественную литургию. Настоятель собора вместе с духовенством встретил их величеств с крестом и святой водой и приветствовал краткой речью. У церкви стояли двое часовых от Каспийского экипажа. На площади, кругом собора, на четыре фаса были построены для высочайшего смотра войска. Тут же, против собора, возвышался устроенный для ее величества павильон в персидском стиле, убранный цветами и растениями на щитах и коврами. У павильона стояли на часах два увешанные знаками отличия унтер-офицера Ширванского полка. <…> По окончании литургии, государыня императрица проследовала в павильон, а его величество с военной свитой начал пешком обход войск».

В память посещении портовой церкви государем императором, в которой его величество изволил слушать божественную литургию, совершенную протоиереем Николаем Масютиным, на одной из колонн в церкви золотыми буквами на мраморной доске была сделана впоследствии соответствующая надпись.

Вид на Баилов и портовую церковь. ~1907 г.

***

В 1891 г. для обозрения церквей Кавказского военного округа г. Баку посетил протопресвитер военного и морского духовенства Александр Алексеевич Желобовский, в ведении которого находились все церкви армии и флота.

По прибытии в город Баку 31 августа 1891 г. на пароходе «Князь Барятинский» общества «Кавказ и Меркурий» отец протопресвитер на пристани[7] общества встречен был настоятелем Бакинской портовой церкви протоиереем Петром Пятибоковым с причтом. Отец Александр направился в портовую церковь, благоустроенную снаружи и внутри во многом благодаря заботам генерал-адмирала, его императорского высочества великого князя Алексея Александровича. Поблагодарив за надлежащий порядок заслуженного отца настоятеля, совершившего с полками три кампании в действующей армии, отец протопресвитер из церкви отбыл в приготовленную для него квартиру. На прощание с протоиереем Пятибоковым он сделал распоряжения относительно завтрашнего воскресного дня.

Ранним утром, в 6 часов, протопресвитер Желобовский в сопровождении протоиерея Пятибокова отправился с Баилова мыса осмотреть церковь Сальянского резервного батальона, и посетил также расположенную неподалеку церковь пограничной стражи (епархиального ведомства), куда он был любезно приглашен ее священником Илией Дзампаевым.

После возвращения на Баилов мыс, к портовой церкви св. Алексия митрополита, Александр Желобовский с местным военным духовенством отслужил божественную литургию.

День был праздничный, народу собралось довольно много. Среди усердно молящихся матросов было немало и офицеров моряков. В конце обедни, со св. крестом в руках, отец протопресвитер преподал морякам несколько отеческих наставлений.

После литургии он посетил командира Бакинского порта контр-адмирала К.Н. Назимова, от которого услышал лестные отзывы о пастырской деятельности священников Бакинской портовой церкви. Затем в квартире протоиерея Пятибокова отец Александр принял священников местного епархиального собора отцов Юницкого и Поташева – оба они священники молодые, кандидаты Богословия, выпускники родной отцу протопресвитеру С.-Петербургской духовной академии, и оба, по отзывам городских обывателей, пастыри достойные. Отец Александр с интересом расспрашивал их о служебном и семейном положении. «Хорошо нам здесь живется, – отвечали собеседники – служба частая, уроков много, материально обеспечены достаточно, квартиры в новом церковном доме удобные. Наш архипастырь (экзарх Грузии) заботится о нас отечески». «Хорошим людям, – заметил на это отец протопресвитер – везде хорошо. Блюдите между собою мир и согласие: работайте дружно на пользу церкви Божией. Если где православные пастыри Христовы должны стоять на высоте своего призвания, то именно здесь – среди множества разноверцев и иноверцев. Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела…Помогай вам Бог!»

Побеседовав душевно с батюшками – и своими, и епархиальными, отец протопресвитер, напутствуемый их благожеланиями, отправился на вокзал железной дороги, соединяющей Баку с Тифлисом и Батумом.

***

В 1912 году для ревизии церквей г. Баку посетил протопресвитер военного и морского духовенства Г.И. Шавельский.

В город он прибыл 7 октября 1912 г. На вокзале железной дороги его встречали военное духовенство, вместе с городским духовенством, местным высшим военным и морским начальством и представителями города.

Командир Сальянского полка полковник Кванчхадзе и полковой священник Иоанн Лиадзе стали приглашать протопресвитера к себе в полк, а командир Каспийской флотилии контр-адмирал Алексеев и настоятель Бакинской портовой церкви протоиерей Обновленский просили посетить сначала церковь моряков, но протопресвитер предпочел ехать в полк, командир которого был ему знаком по Манчжурии.

На другой день, согласно отданным с вечера распоряжениям, духовенство Бакинской портовой церкви уже встречало в 9 часов утра приехавшего к этому времени отца протопресвитера, который здесь, как и в церкви Сальянского полка, после молебствия обратился к морякам с речью, в которой говорил о гибельности разных увлечений и убеждал воинов «в заботах о теле не забывать душу и заботиться о душе даже более, чем о теле, которая может также загнить, как загнивает и тело, если о нем не заботятся».

После речи и осмотра украшенного морского храма, протопресвитер Шавельский отправился с визитами к командиру Бакинского порта и на квартиры духовенства, оказав тем самым им особое внимание.

Вернувшись затем в Сальянский полк, в церкви которого по приезде его началась торжественная литургия, отец протопресвитер сказал новое слово о необходимости веры.

После братской трапезы в офицерском собрании его высокопреподобие сразу же последовал на вокзал и отбыл поездом в г. Грозный, оставив о себе самое теплое воспоминание.

Вид на Баилов мыс и Бакинскую портовую церковь из города. ~ 1906 г.

***

С установлением Советской власти церковь была отделена от государства и школа от церкви. Все имущество существовавших церковных и религиозных обществ было объявлено народным достоянием и конфисковано в пользу государства.

При этом здания храмов и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, могли отдаваться по особым постановлениям местной или центральной государственной власти, в бесплатное пользование прихожан.

Чтобы получить в пользование храм и церковное имущество, предназначенное непосредственно для богослужения, они должны были организоваться в группы верующих не менее 20 человек, заключить договор с исполкомом о пользовании храмом и находящимся в нем богослужебным имуществом и обеспечить их сохранность, по принципу круговой поруки.

В 1922 г. постановлением ВЦИК было разрешено организовывать религиозные общества, которые подчинялись общим положениям о частных обществах и союзах, не преследующих цели извлечения прибыли, но в отличие от последних не обладали правами юридического лица и не могли владеть собственностью. Религиозные общества отличались от групп верующих тем, что действовали на основании утвержденного устава, и для регистрации общества в исполкоме требовалось уже не менее 50 человек.

В уставе религиозного общества указывалось наименование общества, согласованное с наименованием храма, и цели общества: «объединение граждан православного исповедания в районе, где расположен храм, для чего общество 1) устраивает молитвенные собрания, 2) управляет имуществом, полученным по договору от местных органов Советской власти, 3) заключает сделки частно-правового характера, связанные с управлением культовым имуществом, 4) участвует в съездах религиозных обществ, 5) назначает служителей культа для совершения религиозных обрядов».

Военные церкви, расположенные при казармах в военных городках, подлежали закрытию. Но военные церкви, расположенные вне военных городков, могли передаваться, также как и приходские храмы, в бесплатное пользование религиозным обществам, заключившим соглашение с местным Советом.

По-видимому, так в 1920-е годы Алексеевская церковь из портовой стала приходской церковью для православных верующих Баилова и Биби-Эйбата.

В справочнике «Весь Баку. Городская справочная и адресная книга на 1927 г.» о бывшей Бакинской портовой церкви приводятся следующие сведения, с указанием адреса правления общества – церковного совета:

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩЕСТВА – православные: Баилово – Биби-Эйбатская Алексеевская церковь (церковн. ограда).

Начало 1930-х годов. Баилово-Биби-Эйбатская Алексиевская церковь. Уже снесены башенки с колокольнями.

1929 год стал годом «Великого перелома». В этом году страна претерпела существенные изменения во внутриполитическом и экономическом курсе, связанные с отказом от НЭПа, форсированной коллективизацией и индустриализацией.

Изменилась политика государства и в отношении религии. «Религиозный НЭП», характеризовавшийся частичной либерализацией, был свёрнут, началось ужесточение антирелигиозной борьбы. Причём отношение государства к религии становилось всё жёстче и жёстче с каждым годом.

В борьбе с религией пропаганда стала постепенно отходить на второй план, уступая место открытой борьбе с религиозными организациями и репрессиями против верующих. Главными методами борьбы с религиозными организациями стали: закрытие храмов, молитвенных домов; лишение религиозных общин и союзов государственной регистрации, закрытие религиозных учебных заведений и изданий, а также фактический запрет на какую-либо активность вне церковных стен.

До 1930 года для закрытия любой церкви по решению местной власти, в случае несогласия группы верующих или религиозного общества с этим решением, вопрос передавался на рассмотрение Комиссии по делам культов при Президиуме ВЦИК. Это существенно препятствовало массовой ликвидации молитвенных зданий.

В 1929 – начале 1930 годов был принят ряд нормативных актов, серьезно ограничивших права религиозных организаций и духовенства и давший право закрытия церквей местным властям. После этого кампания по закрытию и сносу религиозных зданий стала массовой.

В начале 1930-х годов Баилово – Биби-Эйбатская Алексеевская церковь была закрыта и затем снесена. На ее месте была построена образцовая школа № 49.

_____________________________________________________________________________

Литература.

- А. И. Юницкий. История церквей и приходов Бакинской губернии. (1815-1905 гг.)

- Цитович Г. А. Храмы Армии и Флота. Историко-статистическое описание. В 2-х частях. Пятигорск. 1913 г.

- Гунаропуло С. А. Город Баку. Новая церковь во имя святителя Алексея. - Всемирная иллюстрация. №211, 1873 г.

- Кавказский календарь на 1869 год.

- Ежегодник г. Баку на 1893 г. Изд. А.М.Мишон

- Газета «Каспий». 1892 г. №23

- Газета «Каспий». 1889 г. №119

- Церковные ведомости. 1892 г. №4

- Газета «Каспий». 1890 г. №191

- Газета «Каспий». 1882 г. №40

- Полное собрание законов Российской империи. – 1883 г., том 3. № 1917.

- Храмы России

[1] Сейчас там площадь Азнефть.

[2] Кружала – деревянные приспособления, служащие для поддержания арок и сводов во время их кладки.

[3] 1 сажень = 7 футов = 2,13 метра

[4] 1 аршин = 28 дюймов = 71,12 сантиметра

[5] 1 вершок = 4,45 сантиметра

[6] 1 пуд = 16,38 кг

[7] Пристань общества «Кавказ и Меркурий» находилась примерно там, где сейчас находится театр кукол.

Автор: С. Колтунов

Новости по теме

Меню раздела

Другие новости раздела

23.12.2021

23.12.2021 5640

5640Собор Александра Невского г. Баку

1898 - 1936 Мысль о постройке в Баку нового обширного собора возникла в начале 1870-х годов, когда в Баку стал в большом количестве производиться керосин, для чего потребовалась масса русских бондарей и других рабочих рук. С тех пор Бакинский

23.12.2021

23.12.2021 3463

3463Собор святителя Николая Чудотворца в бакинской крепости

1858 г. мая 4 - 1930 г. [1] До 1815 г. в Баку не было постоянной церкви, кроме передвижной военной. В означенном же году была обращена в православный храм одна из мечетей в так называемых "Темных рядах" в крепости. Мечеть эта находилась в

23.12.2021

23.12.2021 7093

7093Часовня святого апостола Варфоломея возле Девичьей башни в Баку

1892 - 1936 14 сентября 1892 года, в день праздника Воздвижения креста Господня, в Николаевском соборе настоятелем А. И. Юницким и всем причтом была отслужена литургия, на которой присутствовал начальник губернии В. П. Рогге и масса

Популярные новости

20.12.2025

20.12.2025 1137

1137Первая в истории Божественная литургия на азербайджанском языке

В кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц г. Баку была совершена первая в истории Божественная литургия на азербайджанском языке. Работа по переводу молитвенных и богослужебных текстов на азербайджанский язык была начата в 2022 году с благословения ...

07.01.2026

07.01.2026 503

503В праздник Рождества Христова епископ Алексий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе

В праздник Рождества Христова епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий совершил всенощное бдение и Божественную литургию в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц г. Баку. Перед началом ночного богослужения епископ Алексий дал интервью СМИ, ряд ...

08.01.2026

08.01.2026 412

4128 января - Собор Пресвятой Богородицы

На следующий день после Рождества Христова Церковь совершает сугубое празднование в честь Божией Матери – Собор Пресвятой Богородицы. В день праздника епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий совершил Божественную литургию в соборе Рождества ...